Objekt des Monats

Schlossruine Dwasieden -

von Ralf Lehr (Roith, Oberpfalz)

Dwasieden, der weitgehend bewaldete Stadtteil im Südwesten von Saßnitz, lohnt nicht nur wegen des steinzeitlichen Fürstengrabs einen Besuch.

Hier im Wald existieren noch Überreste des einst als prächtigstes Bauwerk Rügens geltenden Schlosses. 1948 wurde es auf Veranlassung der

sowjetischen Militäradministration gesprengt. Als Grund hierfür gilt die militärische Nutzung von 1938-1945. Lediglich der Bauwerkssockel

der Arkadengänge zu den beiden Pavillons, von denen die Stirnseiten noch stehen, haben die Sprengung überstanden. Wie Überreste antiker Tempel

ragen die Stirnseiten mit ihren Säulen aus Marmor sowie Mauern und Architraven aus Sandstein empor. Trümmer, zu denen auch wenig beschädigte Mauerquader,

Architravelemente und Säulentrommeln zählen, säumen das Umfeld der Ruine.

Auch in der DDR-Zeit wurde das Areal militärisch genutzt und war damit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. In den vergangenen

Jahrzehnten ist hier ein Buchenwald emporgewachsen. Idealerweise erkundet man die Ruine daher zwischen November und Mai. In dieser Zeit

bietet sich von den Pavillonruinen ein romantischer Blick auf das Meer.

Abb. 1: Südlicher Pavillon mit Meerblick.

Abb. 2: Reste des nördlichen Pavillons.

2022 wurde das Areal an eine international agierende Immobiliengruppe verkauft. Bleibt zu hoffen, dass die Schlossüberreste auch zukünftig zugänglich sein werden. Diese Hoffnung schließt auch die Ruine des Marstalls mit ein, die sich unweit der Schlossruine befindet.

Im Unterschied zum Schloss, wurde der Marstall 1948 nicht gesprengt. Er ist 1997 ausgebrannt. Innen vollkommen zerstört, ist die sandsteinerne Fassade intakt. Der beigefarbene Sandstein zeigt nahezu keine Anzeichen von Verwitterung oder Patinierung. Auch wenn es der Titel des Buches „Das weiße Schloss am Meer“ von Ralf Lindemann suggeriert, weiß war das Schloss am Meer auch vor 150 Jahren nicht. Unter anderem erfährt man aus diesem Buch, dass der Sandstein für die Fassade des heute zerstörten Schlosses aus Frankreich geholt wurde. Wo in Frankreich der Stein gebrochen wurde, das erfährt man allerdings nicht.

Abb. 3: Der Marstall.

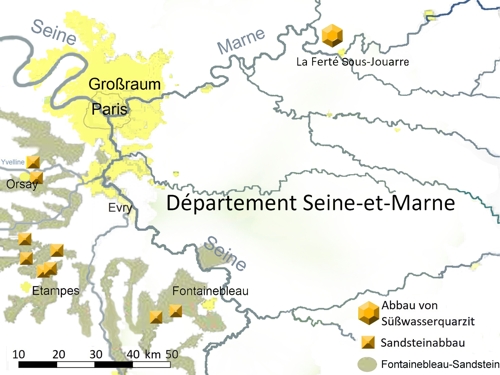

Um das herauszufinden wurde ein Trümmerstück untersucht und mit verschiedenen Sandsteinen aus Frankreich, u.a. aus einem Steinbruch bei Orsay, verglichen. Der Sandstein aus Dwasieden zeigt mit dem Sandstein aus Orsay die größte Übereinstimmung. In beiden Fällen handelt es sich um Quarzsandstein mit einem SiO2-Anteil von ≥ 99,5 %. Es finden sich nahezu keine Akzessorien, wie Feldspat oder Tonminerale, und die Quarzsandkörner sind kieselig umhüllt.

Abb. 4: Beprobtes Trümmerstück von Dwasieden.

In einem Steinbruch bei Orsay wird bis heute (derzeit ruht der Abbau allerdings) Fontainebleau-Sandstein abgebaut. Fontainebleau-Sandstein stand im 19. und frühen 20. Jahrhundert im südlichen Umland von Paris an zahlreichen Stellen im Abbau. Aufgrund seiner Festigkeit und Witterungsbeständigkeit fand Fontainebleau-Sandstein auch als Pflastermaterial in großem Umfang in Paris Verwendung. Bezüglich der Genese ist man sich beim Fontainebleau-Sandstein insoweit einig, dass Sand in einem Flachmeer abgelagert wurde, der nach dem Trockenfallen durch Wind in das Gebiet des heutigen Vorkommens im zentralen Pariser Becken verlagert wurde. Das geschah im Tertiär, im Unteroligozän. Wann aus dem Sand der kieselig gebundene Sandstein wurde, ob noch im Oligozän oder erst im Quartär, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

Abb. 5: Verbreitung und Abbaustellen Fontainebleau-Sandstein.

Im Wald von Fontainebleau befindet sich ein stärker verkieselter Rest des einst hier anstehenden Sandsteins, der einem Elefanten ähnelt. Diese bizarre Erscheinung ist eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit, aber weitaus weniger besucht als das nahe gelegene Schloss Fontainebleau, dessen Fassade aus Fontainebleau-Sandstein besteht. Baubeginn für das Schloss Fontainebleau war 1528, der Spatenstich für Schloss Dwasieden erfolgte 1873. Adolf Hansemann (1826-1903) hatte mit seiner Disconto-Gesellschaft zusammen mit dem Bankhaus Gerson Bleichröder (1822-1893) die Finanzierung des Deutsch-Französischen Krieges sichergestellt, wofür beide 1872 geadelt wurden. Von den fünf Milliarden Goldfrancs Reparation, die Frankreich an Deutschland nach dem verlorenen Krieg zahlen musste, kam Hansemann ein nicht unbeträchtlicher Teil davon zugute. 1872 fanden seine Frau und er auch den Platz, der ihnen für ihr zukünftiges Schloss am besten gefiel. Der Besitzer dieses Landstücks war schnell zum Verkauf bereit, angrenzendes Land wurde hinzugekauft und das Gebiet Dwasieden (niederdeutsch = Zweiseiten) genannt. Eine seiner ersten Aktivitäten bestand darin, 1873 am Lenzer Berg einen Kreidebruch anlegen zu lassen und eine Seilbahn zu bauen, mit der die Kreide zum Hafen transportiert werden konnte. Abnehmer der Kreide waren die Zementwerke in Züllchow bei Stettin, in die Hansemann natürlich auch investiert hatte.

Abb. 6: "Elephant" im Wald von Fontainebleau, eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit.

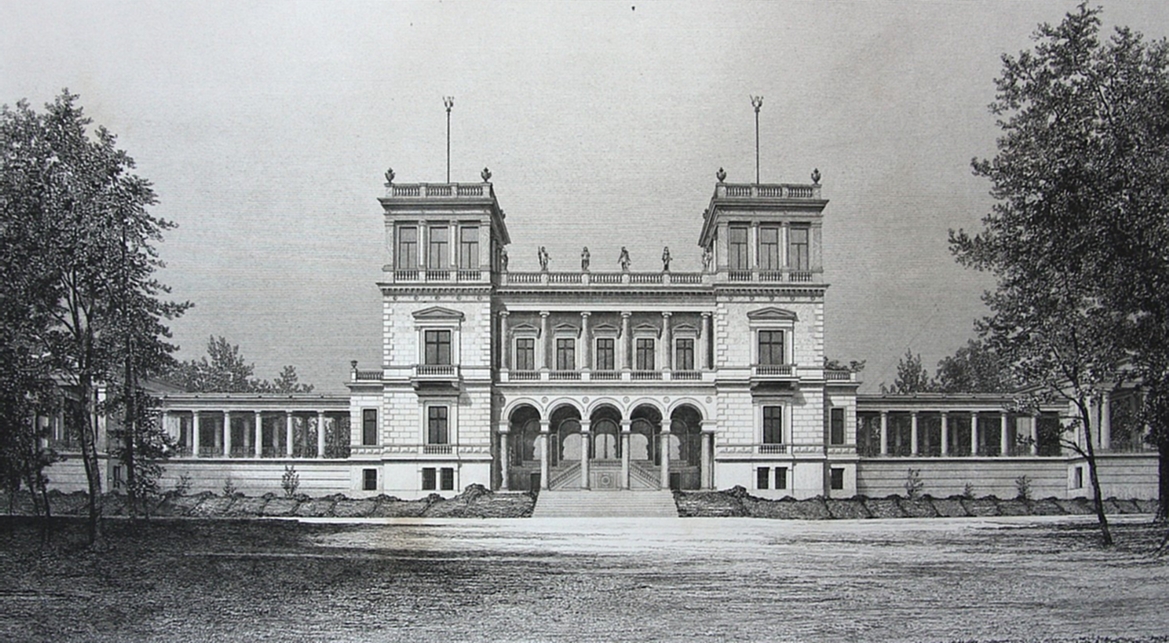

Als Architekten für sein Schloss hatte Hansemann Friedrich Hitzig (1811-1881) ausgewählt. Er war von etwa 1850 an bis zu seinem Tod in den Kreisen des Berliner Großbürgertums, insbesondere der Finanzoligarchie, einer der begehrtesten Architekten. Zahlreiche Bankgebäude einflussreicher Bankhäuser wurden nach seinen Entwürfen errichtet. Auch der Hochadel zählte, wie u.a. das für Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz (1824-76) entworfene Rempliner Schloss belegt, zu seinen Auftraggebern.

Zu den im Umfeld des ehemaligen Schlosses verteilt liegenden Trümmern, zählen auch Säulen aus Granit des Typs Virbo, teilweise mit Hochglanzpolitur. Unten am Stand befindet sich eine größere Anzahl von Quadern aus Lausitzer Granit, die erst in der Zeit der militärischen Nutzung dorthin gelangt sind.

Abb. 7: Zeugen der Vergangenheit: Granitsäulen im Umfeld des ehemaligen Schlosses.

Abb. 8: Hinterlassenschaft aus der Wehrdienstzeit eines russischen Soldaten.

Alle Fotos (bis auf das Titelbild): © Ralf Lehr (Roith); Titelbild aus Architektonisches Skizzenbuch, 1879, Heft VI., Blatt 1; Quelle des Bildes: wikipedia.de / Schloss Dwasieden

Letzte Änderung: 17. Dezember 2024

Ruinen des ehemaligen Schlosses Dwasieden und des Marstalls

Lage:

ca. 1,5 Kilometer südwestlich Ortsmitte von Sassnitz (Insel Rügen)

GPS:

54.50465 N, 13.62348 E

Entstehungszeit:

1873-77

Gesteine und ihre Herkunft:

- Fontainebleau-Sandstein (Fassade), südlich von Paris (diverse Abbaustellen möglich)

- Marmor (Säulen Pavillons) nicht näher bestimmt

- Virbo-Granit (Säulen Eingangsbereich), Schweden, Küste von Ostsmåland

- kristalline Geschiebe (Zyklopenmauerwerk Bauwerkssockel) aus der näheren Umgebung

- Königshainer Granit (Strandbefestigung)

Literatur:

AL SAADI, F., WOLF, K.-H. & KRUIJSDIJK, C.v. (2017): Characterization of Fontainebleau Sandstone: Quartz Overgrowth and its Impact on Pore-Throat Framework. – J. Pet. Environ. Biotechnol. 7: 328. doi: 10.4172/2157-7463.1000328.

KRAUß, N. (1993): Das Schloss Dwasieden und der Architekt Friedrich Hitzig. – Baltische Studien, Neue Folge, Band 79, S. 58.

LINDEMANN, R. (2013): Das weiße Schloss am Meer – Schloss Dwasieden in Saßnitz auf der Insel Rügen. – Tennemann Verlag, Schwerin.

Lagekarte