Objekt des Monats

Wien wuchs mit Steinen aus dem Leithagebirge. Ob Stephansdom, die beiden Museen am Maria-Theresien-Platz, die Neue Hofburg oder Ringstraßenbauten –

die Leithakalke waren stets an vorderster Stelle repräsentativer Architekturvorhaben dabei. Eigentlich ist das nicht verwunderlich, da es eine

lange Tradition ihrer Gewinnung und Verwendung gibt. Die nur wenige Kilometer vom Leithagebirge entfernte römische Ausgrabungsstätte

Carnuntum an der Donau bei Bad Deutsch-Altenburg sowie der „Römersteinbruch“ bei St. Margarethen zwischen Eisenstadt (ungar. Kismarton)

und dem Neusiedler See verweisen auf eine intensive frühe Steingewinnung in dieser Region.

An einem der wichtigsten Abbauorte des Westabhangs dieses Gebirgszuges nahe dem Neusiedler See wurde diese Tradition in bemerkenswerter Weise dokumentiert.

Das Stadtmuseum Mannersdorf ist im ehemals herrschaftlichen „Schüttkasten“ (Abb. 1) – einem 1579 errichteten herrschaftlichen Wirtschaftsgebäude in der Stadt –

untergebracht.

Abb. 1: Das Museum in Mannersdorf (gesehen von der Straßenseite)

Es bewahrt und zeigt Objekte aus vier thematischen Bereichen: Archäologie, Minerale und Fossilien des Leithagebirges, Volkskunde und Stadtgeschichte, ...

sowie Steinmetztechnik. Im langen und geräumigen Gewölbekeller des Gebäudes erstreckt sich eine Ausstellung über den Steinabbau bei Mannersdorf und die

weitere Verarbeitung. Es ist nicht übertrieben, wenn die ausgestellten Kollektionen von römischen, romanischen und

jüngeren Relikten (Abb. 2), der vorindustriellen Transport- und

Hebetechnik (Titelbild), alltäglicher (Abb. 3) oder spezieller Werkzeuge der Steinmetzen sowie Demonstrationen schrittweiser

Bearbeitungsformen beim Fachbesucher

einen geradezu atemberaubenden Eindruck hinterlässt.

Abb. 2: Romanisches Wasserleitungsstück

Abb. 3: Werkzeuge

Eine umfangreiche Sammlung von Messwerkzeugen aus der Steinmetzpraxis (Abb. 4), die Rekonstruktion einer einfachen Gattersäge

(die „Mannersdorfer Steinsäge“) sowie eine Mustersammlung wichtiger Leithakalksteine mit einer Übersichtskarte ihrer Herkunft und

ausgewählter bekannter Dekorationsgesteine aus Österreich (Abb. 5; u.a. Adnet und Untersberg) bieten sowohl für den an Bearbeitungstechniken

als auch den gesteinskundlich orientierten Besuchern eine vielseitige und anschauliche Informationsquelle. Die Auswahl der gezeigten

Objekte ist rundum gelungen und es blieb dabei wohl kaum ein Aspekt unbeachtet.

Abb. 4: Messwerkzeuge der Steinmetzen

Abb. 5: Mustertafeln wichtiger Werksteinsorten

Wie kam es zu dieser einzigartigen und vielleicht umfangreichsten Ausstellung ihrer Art in Europa? Der

Steinmetzmeister Friedrich Opferkuh aus Mannersdorf am Leithagebirge sah es im Verlaufe seines Arbeitslebens als seine

Passion an, auf jegliche historische Zeugnisse des Steinabbaus und der Verarbeitung in der Region zu achten.

Sein Blick verleitete ihn schliesslich zum Aufbau einer privaten Sammlung mit Zeugnissen der Steinverarbeitung, die wegen seiner alltagspraktischen

Fachkompetenz hohe Bedeutung erlangte. Im Jahre 1987 wurde von ihm die steinmetztechnische Abteilung im Keller des 1979 eröffneten Museums aufgebaut,

zu deren Dokumentation ein von ihm selbst verfasster Katalog gedruckt wurde. Für seine Verdienste erhielt er mehrere öffentlich verliehene Auszeichnungen und

1978 ernannte die damalige Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung Dr. Hertha Firnberg ihn zum ehrenamtlichen Korrespondenten des österreichischen

Bundesdenkmalamtes. Auf der Grundlage einer testamentarischen Verfügung ging seine inzwischen enorm angewachsene Kollektion in den Bestand des Stadtmuseums

von Mannersdorf über (Informationstafel in der Ausstellung).

Das Museumsgebäude, der „Schüttkasten“, gehört zum denkmalgeschützten Architekturerbe in Mannersdorf. Die Außenfassade ist nur spärlich mit kleinen Fensteröffnungen

versehen, da es sich um einen herrschaftlichen Speicher handelt. Alle historischen Fenstergewände wurden als Massivarbeiten aus dem hiesigen Kalkstein gefertigt.

In seinem Eingangsbereich betritt man die Räumlichkeiten über zwei Stiegenstufen aus Leithakalkstein, vor und nach denen sich der Fußboden aus handbekanteten

quadratischen Platten des Solnhofener Plattenkalks fortsetzt (Abb. 6).

Abb. 6: Museum Eingang, Leithakalkstufen und Solnhofener Platten

An der straßenseitigen Fassade des Stadtmuseums sind die Kopien von zwei römischen Grabsteinen aufgestellt. Der eine stammt aus Au im Leithagebirge

(Original heute in Carnuntum) und der andere wurde in Margarethen am Moos (Original dort in der Pfarrkirche) aufgefunden.

Zur musealen Aufarbeitung des Kalksteinabbaus im hiesigen Abschnitt des Leithagebirges gehört ein Lehrpfad am Westhang dieses hier zu

Niederösterreich gehörenden Höhenzuges. Hier sind mehrere große Objekte aufgestellt, die den Steintransport und die Handwerkskunst der

Steinmetze veranschaulichen. Auf diesem Wege gelangt man am südlichen Ortsrand zum Steinbruch Baxa (Abb. 7) und einem restaurierten

Kalkofen (Rumford-Prinzip, bis 1960 betrieben; TSCHANK, 2013: Faltblatt), der im Erdgeschoß als Kunstgalerie eines Vereins genutzt wird und im

Obergeschoss eine reichhaltige museale Ausstellung über die Branntkalkgewinnung an diesem Ort beherbergt (Abb. 8). Diese historische Dokumentation zur

Nutzung des Kalksteins ergänzt die im Stadtmuseum dargestellten steinmetzmäßigen Verwendungen.

Abb. 7: Kalkofen am Baxa-Steinbruch

Abb. 8: Kalkofen-Museum

Was sind Leithakalksteine?

Leithakalksteine (kurz Leithakalke) sind als Werksteine seit mehreren Jahrhunderten vielseitig verwendet worden. Diese Gruppenbezeichnung

leitet sich von dem kleinen Gebirgszug des Leithagebirges westlich des Neusiedler Sees ab, das sich auf den Territorien der heutigen österreichischen

Bundesländer Burgenland und Niederösterreich erstreckt.

Wegen ähnlicher petrologischer Merkmale und gemeinsamer geologischer Entstehungsgeschichte der Werksteinvorkommen werden auch die Steinbrüche

im «Rákos-Ruszter-Hügelzug» (ROTH VON TELEGD, 1905: 6, 30-32) bzw. «Ruster-Kroisbacher Höhenzug»

(HÄUSLER, 2010: 122) zu den Leithakalksteinen gezählt.

Dieser im Norden bei Oggau beginnende Höhenrücken erstreckt sich mit seinem südlichen Abschnitt bei Fertőrákos (Kroisbach) weiter auf ungarischem

Territorium, wo er schliesslich in das Bergland von Sopron (Ödenburg) übergeht. Ebenso zu den „Leithakalken“ werden konglomeratische Vorkommen am Rande

des Wiener Beckens zwischen Wien-Nußdorf, Atzgersdorf/Mödling und Wiener Neustadt gezählt, da sie unter ähnlichen Entstehungsbedingungen im flachmarinen

Milieu eines Meeres im Eozän (Tertiär) gebildet wurden (SCHMID, 1894: 241–243; KIESLINGER, 1951: 100; KIESLINGER,

1972: 61).

Die frühen geologischen Aufnahmearbeiten am Ostabhang des Leithagebirges und westlich um den Wallfahrtsort Loretto sowie

im «Rákos-Ruszter-Hügelzug» erfolgten durch Geologen der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, weil das Gebiet bis 1921 zum

benachbarten Westungarn gehörte (Abb. 9).

Abb. 9: ROTH VON TELEGD, 1905 –

Erläuterungen zur geol. Specialkarte der Länder der ungar. Krone, Umgebungen von Kismarton

Ein kleinerer Abschnitt des Leithagebirges wurde vor 1921 von Mitarbeitern der k.k.

geologischen Reichsanstalt in Wien geowissenschaftlich untersucht. Ungeachtet dieser damaligen Grenzlage haben die zeitweilig

beträchtlich leistungsfähigen Steinbruchunternehmen ihre Steinmetzarbeiten nach Wien und Budapest sowie für andere österreichische

und westungarische Städte geliefert (SCHAFARZIK, 1909: 383, 384). Belegstücke dieser historisch bedeutsamen Werksteine

befinden sich in der Baugesteinssammlung des Naturhistorischen Museums von Wien (KARRER, 1892: 48–50, 217) und der

Sammlung der damaligen kgl. ungarischen Geologischen Anstalt in Budapest (LÓCZY, 1910: 236). Mit dem Ausbau des

Eisenbahnwesens in der Donaumonarchie entwickelte sich ein wachsender Konkurrenzdruck durch Karstkalke aus Vorkommen in der

Umgebung von Triest und von Istrien, der durch einen Vortrag des Architekten Theophilos Hansen anlässlich der Baufortschrittes

am Parlamentsgebäude im Jahre 1878 weiter verstärkt wurde (KIESLINGER, 1972: 68).

Gesteine aus der Leitharegion fanden bereits in römischer Zeit (Steinbruch von St. Margarethen, Abb. 10) intensive Verwendung und sind durch

erhaltene Objekte historisch belegt. Geeignete Sorten, dichte und feste Leithakalksteine, waren für Gebäudesockel und Stiegenstufen gefragte

Materialien. Große Bauvorhaben in Wien, wie beispielsweise für das Kunsthistorische und Naturhistorische Museum, griffen auf solche

Werksteinvorkommen zurück (SEEMANN & SUMMESBERGER, 1998: 18–19). Am Dom St. Stephan in Wien sind verschiedene Leithakalksteine verbaut worden.

Dafür kamen Werksteine u.a. aus Mannersdorf und Au am Leithagebirge (KIESLINGER, 1949: 50) zur Verwendung. Für Ausbesserungen und Sanierungsarbeiten

wurden seit dem 19. Jahrhundert der Margarethener Stein (St. Margarethen) und der Stein von Oslip (am Silberberg) verwendet. Lieferungen aus dem

Steinbruch in St. Margareten gingen auch zur Kreuzritterkirche in Ödenburg (Sopron), zur Domkirche in Pressburg (Bratislava) und zur romanischen

Kirche in Lébény bei Györ (KIESLINGER, 1949, 52–53). Die Baulichkeiten des Franziskanerklosters in Frauenkirchen (Burgenland, Abb. 11) oder des

Schlosses Fertőd (Ungarn, Abb. 12) kamen nicht ohne Leithakalksteine aus. Ihre Verwendungsweisen sind sowohl geographisch als auch objektbezogen

ausgesprochen vielseitig. Daher sei hier auf die genannten Beispiele lediglich exemplarisch verwiesen.

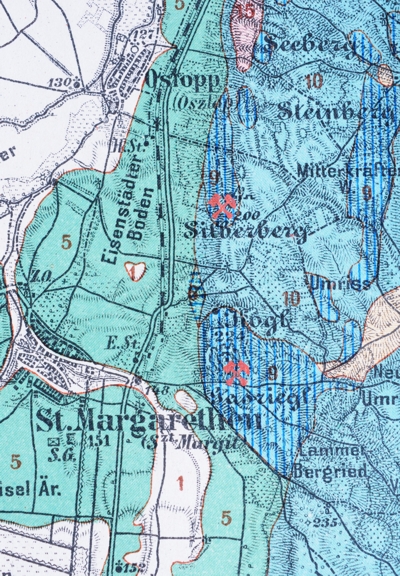

Abb. 10: Ausschnitt der geol. Karte, Steinbruch bei St. Margarethen am Kogl

Abb. 11: Frauenkirchen, Refektorium, vor der Tür Jura-Marmor-Platten, Portal aus Leithakalk, innen Solnhofener-Platten

Abb. 12: Schloss Fertöd, barocke Prachttreppe

Es gibt einerseits dichte und sehr feste Leithakalksteine (Mannersdorf, Kaisersteinbruch, Oslip, Sommerein und Wöllersdorf) und andererseits

deutlich poröse Leithakalksteine, die im bergfrischen-feuchten Zustand durch Schrämen gewonnen und mit Sägen roh bearbeitet werden können,

jedoch an der Luft beim Austrocknen an Festigkeit zunehmen (Fertőrákos/Kroisbach Abb. 13, Großhöflein, Müllendorf und St. Margarethen/Szentmargit Abb. 14).

Eine dritte Gruppe tritt durch konglomeratische Anteile in Erscheinung (Baden, Brunn und Fischau). Innerhalb eines Steinbruchs können die

gesteinsphysikalischen Eigenschaften des Werksteins stark schwanken und führen in manchen Fällen zu jeweiligen Sortenbezeichnungen durch die Steinbrecher.

Die Leithakalksteine sind das Ergebnis küstennaher Meeresablagerungen im Miozän in den chronostratigraphischen Stufen Badenium

und Sarmatium, zusammengenommen im Zeitraum vor etwa 16 bis 11 Mio. Jahren (HÄUSLER, 2020: 121–122).

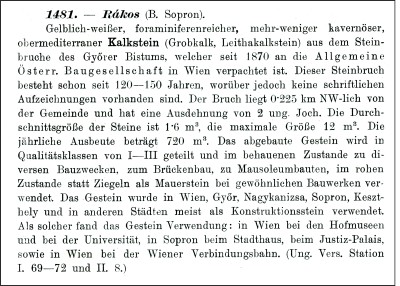

Abb. 13 Schafarzik, 1909 - Steinbruch Rákos (Kroisbach)

Bild vergrößern

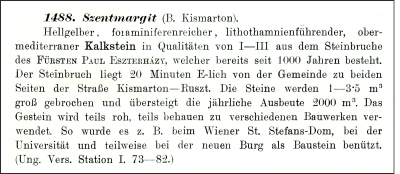

Abb. 14 Schafarzik, 1909 - Steinbruch St. Margarethen, Szentmargit

Bild vergrößern

Überwiegend bestehen die Leithakalksteine aus Skelettfragmenten von Rotalgen und ihren Kalkausscheidungen im Verlaufe des Lebenszyklus (KRENMAYR, 2002: 14).

In manchen Steinbrüchen treten terrigene Klastika auf, die sich als härtere Komponenten bemerkbar machen. Das ist beispielsweise in den Steinbrüchen bei

Sommerein der Fall, wo beträchtliche Anteile von Quarz-, Kalk- und Dolomitgeröllen sowie Bruchstücke der Gneise und Phyllite des Grundgebirges

auftreten (HÄUSLER, 2020: 124). Anders verhält es sich mit dem Kalkstein aus St. Margarethen. In diesem stark porösen Werkstein können im Anschnitt

runde Kolonien von Rotalgen (Rhodolithe) sichtbar werden. Zudem enthält er fossile Anteile von Bivalven, Kalkalgen, Echinodermen und weitere biogene

Fragmente. Der gesamte biogene Schuttanteil ist in einem calcitischen Zement eingebettet (sparitischer Kalkstein) (HÄUSLER, 2020: 126). Bei Breitenbrunn

gewann man stellenweise einen Leithakalkstein von so hoher Dichte, dass eine Politur möglich war (HÄUSLER, 2020: 125). Diese bemerkenswerte technische

Eigenschaft weisen auch vereinzelte andere Vorkommen auf, so aus dem früheren Steinbruch des Mathias Gubier in Mannersdorf oder der Steinbruch des

Steinmetzmeisters Robert Kruckenfellner in Sommerein (HANISCH & SCHMID, 1901: 172, 174).

Dank

Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung von Museumskurator Heribert Schutzbier (Mannersdorf) und Gästeführer

Burkhard Windhager (Hof am Leithaberge). Johann Ackerl vom Stadtmuseum sorgte für die abschließende Durchsicht. Ihnen sei dafür herzlich gedankt.

Stadtmuseum von Mannersdorf am Leithagebirge und Kalkofen Baxa

Lage:

Museum

Das Museum befindet sich in innerstädtischer Lage

Jägerzeile 14-16

2452 Mannersdorf am Leithagebirge

Österreich

GPS: 47.97318,16.60553

Kalkofen Baxa

Am Goldberg | Mannersdorf

GPS: 47.96366, 16.59515

Entstehungszeit:

Stadtmuseum 1979 im „Schüttkasten“ eröffnet; die Ausstellung der Steinmetztechnik 1987 eröffnet

Weblinks:

Stadtgemeinde:

https://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at

Zur externen Webseite

Stadtmuseum:

https://www.stadtmuseummannersdorf.at

Zur externen Webseite

GBA (Geologische Bundesanstalt):

https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/bausteine/molasse = Webseite „Zermahlene Alpen. Junge Sedimente im Vorland und innerhalb der Alpen“. (GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie)

Zur externen Webseite

Literatur:

HÄUSLER, H. et al. (2010): Geologische Karte der Republik Österreich 1:50 000, Erläuterungen zur Geologischen Karte 78 Rust, Wien (Geologische Bundesanstalt).

HANISCH, A. & SCHMID, H. (1901): Österreichs Steinbrüche. Verzeichnis der Steinbrüche, welche Quader, Stufen, Pflastersteine, Schleif- und Mühlsteine oder Dachplatten liefern. Wien (Verlag von Carl Graser & Co.).

KARRER, F. (1892): Führer durch die Baumaterial-Sammlung des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien (R. Lechner's k.u.k. Hof- und Univ.-Buchhandlung).

KIESLINGER, A. (1949): Die Steine von St. Stephan. Wien (Verlag Herold).

KIESLINGER, A. (1951): Gesteinskunde für Hochbau und Plastik. Fachkunde für Steinmetzen, Bildhauer, Architekten und Baumeister. Wien (Österreichischer Gewerbeverlag).

KIESLINGER, A. (1972): Die Steine der Wiener Ringstrasse. Wiesbaden (Franz Steiner Verlag).

KRENMAYR, H.G. (2002): Rocky Austria. Eine bunte Erdgeschichte von Österreich. Wien (Geologische Bundesanstalt).

LÓCZY, L. von (1910): Führer durch das Museum der kön. Ungar. Geologischen Reichsanstalt. Budapest.

OPFERKUH, F. (o. J.): Steinmetztechnik im Museum Mannersdorf a. Lgb. (Kultur- und Museumsverein Mannersdorf a. Lgb. und Umgebung).

ROTH VON TELEGD, L. (1905): Erläuterungen zur Geologischen Specialkarte der Länder der Ungarischen Krone. Umgebungen von Kismarton. Sectionsblatt Zone 14, Col. XV., 1:75.000, herausgegeben von der kgl. ungarischen geologischen Anstalt, Budapest (Franklin-Verein).

ROTH VON TELEGD, L., BÖCKH, J., STÜRZENBAUM, J. & GABROVITZ, C. (1903): Kismarton Vidéke 1:75.000, 14. Zona, XV. Rovat. Budapest (kgl. ungarische geologische Anstalt)

SCHAFARZIK, F. (1909): Detaillierte Mitteilungen über die auf dem Gebiete des ungarischen Reiches befindlichen Steinbrüche (Publikationen der königlichen ungarischen Geologischen Reichsanstalt), Budapest (Franklin-Verein).

SCHMID, H. (1894): Die Kalksteinbrüche der Randgebirge des Wiener Beckens, insbesondere des Leithagebirges. In: Der österr. ungar. Bildhauer und Steinmetz. Officielles Organ der Wiener Bildhauer-Genossenschaft. 2. Jg. Nr. 15 (Mai 1894): 241–243.

SEEMANN, R. & SUMMESBERGER, H. (1998): Wiener Steinwanderwege. Die Geologie der Großstadt. Wien, München (Verlag Christian Brandstätter).

TSCHANK, K. (2013): Von Steinmetzen, Steinbrechern und Kalkbrennern am Leithaberg. „Baxa“ Kalkofen- und Steinabbaumuseum, Mannersdorf im Leithagebirge (Faltblatt zum Kalkofen).

Lagekarte

Tippen Sie auf die Symbole, dann erhalten Sie die Bezeichung der Lokalität.